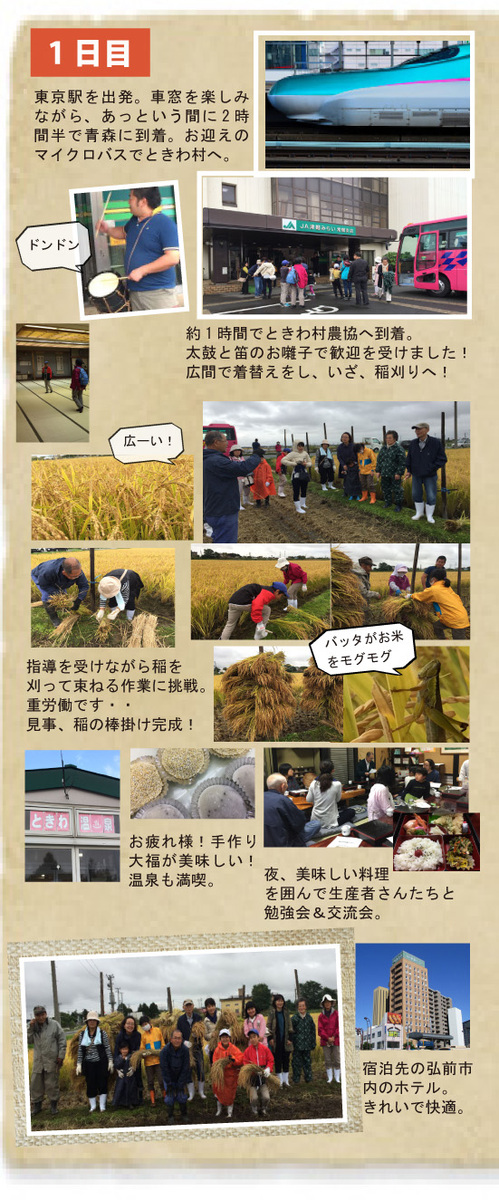

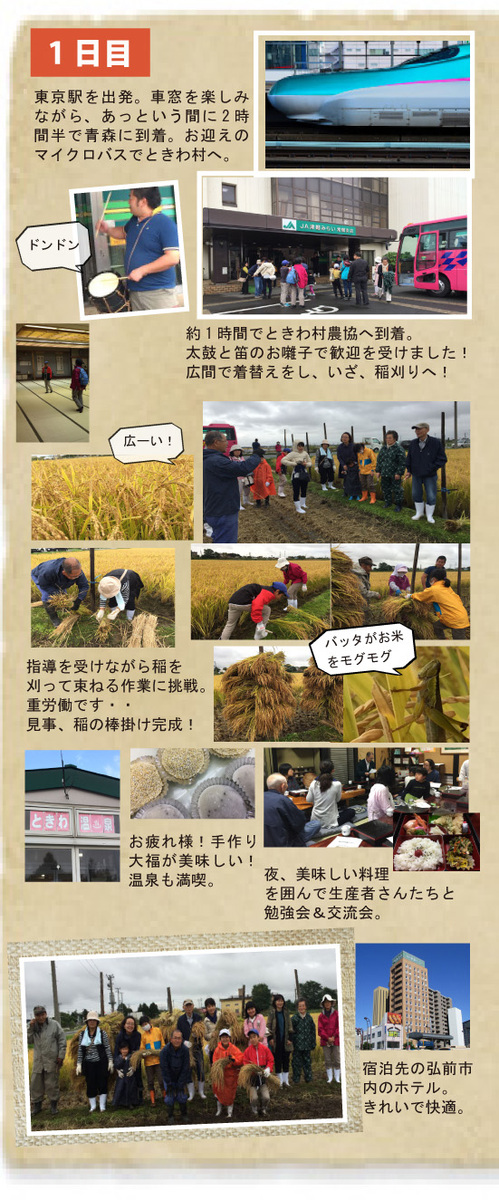

2018年10月13日・14日「稲刈り体験ツアー」が行われました。

「太陽米」の田んぼでの稲刈り、「竹嶋有機農園」でのりんご収穫体験を通して、生産者の方々との交流をして参りました。

今年は大雨や台風等、厳しい自然現象の中で生産者の方々にとっては大変厳しい年となりましたが、消費者の皆様が産地に足を運んで下さり直接顔を合わせてお話できたことが、生産者の方々にとって何よりの励ましになったようです。ツアー参加者の皆様も、短い時間の中でも生産者の熱意や温かさに触れ、産地の自然の素晴らしさに感動されていました。

カマを手に、さあ稲刈りに挑戦!米村さんに教えてもらいながら・・・

刈り取った稲の束ね方を、古川さんが教えてくれました。中々難しい。。

でも、コツをつかんだら一人でも出来るように。さすが、上手だなぁ!

太陽米つがるロマン生産者

古川徹さんよりメッセージ

今年の稲作は、6月下旬の低温と夏の高温により、穂数が少なく収穫量減となりましたが、消費者の皆様には無事に新米をお届けできる事に感謝しています。

私自身は、68歳当時の献血で、赤十字から感謝状を頂けました。お酒やたばこは控え、お魚、納豆などの発酵食品中心の食事を心がけて健康を維持しています。

農業は気候との闘いで、毎年一年生のようなものです。良い苗を作り、効率の良い除草機の使用ができるよう努力したいです。

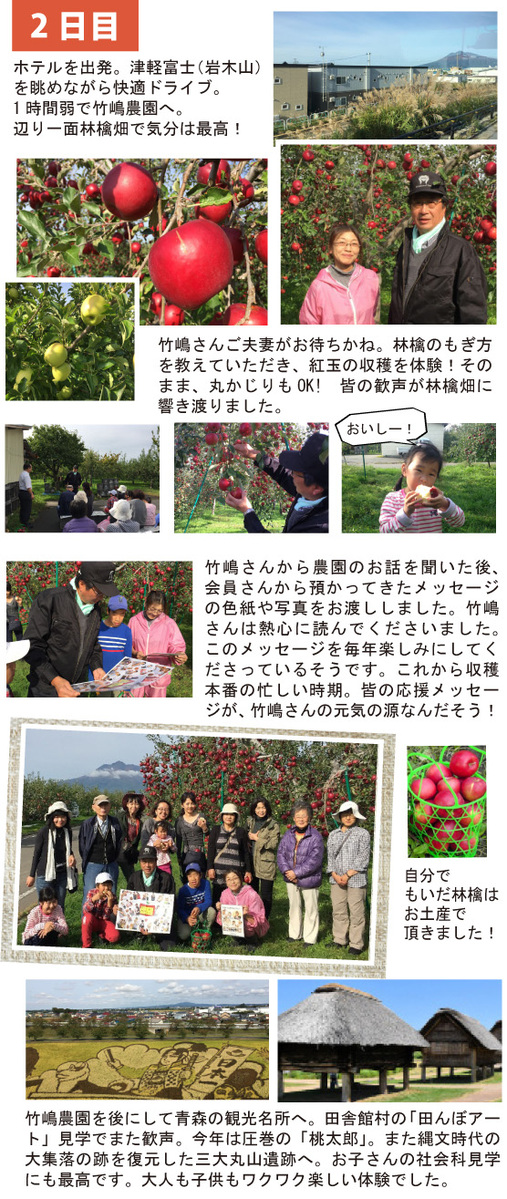

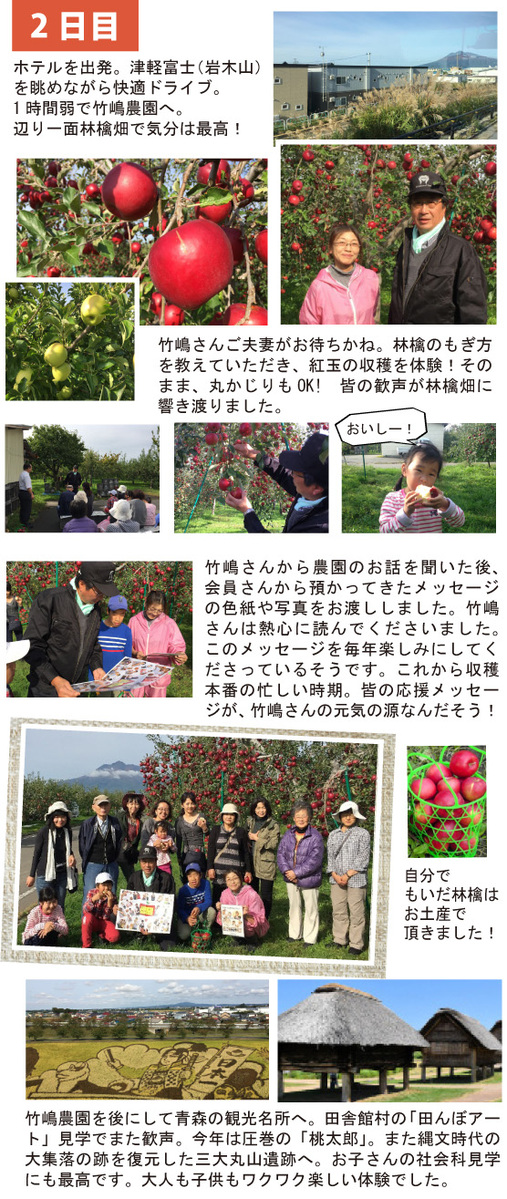

ツアー2日目は竹嶋有機農園へ。

遠く岩木山が見守る青空の下、美しい自然の中でりんごの収穫体験をさせていただきました。

竹嶋さんの農園では紅玉りんごが鈴なりに実っていました。園内には、ほのかにりんごの香りが漂います。『農薬を使えば蜂も死んでしまう。』代々受け継いで来たマメコバチを利用した農法を語る竹嶋さん。来年の「花芽」を傷つけないように注意しながら、さっそく大切に育てられたりんごの収穫体験!

消費者の皆様からお預かりしたメッセージを竹嶋さんへお渡ししてきました。大変喜んでおられました。真っ赤に実ったりんごを収穫する楽しさに思わず笑顔!丸かじりすると、みずみずしくて、甘酸っぱくて、本当においしい!

りんご生産者・竹嶋有機農園

竹嶋孝之さんよりメッセージ

今年は台風の被害を大変心配しましたが、途中で温帯低気圧に変わるなど、大きな被害はなく、昨年並みの生産量を見込んでいます。

ただ、病害虫の被害を受けたりんごは今年は多々ありました。りんごの季節はこれからが本番です。食べて下さる皆様の健康を一番に考えて育てています。ぜひ今年も竹嶋農園のりんごをたくさんお召し上がりください。

稲刈りツアーにご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。

今年は参加できなかった皆様には、ぜひ来年のご参加を心よりお待ちしております!

8月10日、豊かな山々に囲まれた千曲川流域にある、長野県の吉池さんの畑を訪ねました。千曲川流域は雨の少ない内陸性気候で、乾いた気候を好む作物の栽培に適しています。ただ、今年は例年になく雨が降らず旱魃で、千曲川沿いの長芋とごぼう畑には、5年ぶりにホースで水をまいた、とのことでした。

自然農法のぶどう作りは「親父の代から」と吉池さん。ご両親の代から数えると、60年以上にもなります。

「この辺りで巨峰に初めて挑戦したのが親父でした。当時は、『あんなものは難しい』と周りの農家はやりませんでしたが、親父は『上手に作ればできるはず』と、4本苗をもらってきて植えたのが始まりです。」初めて植えたそのぶどうの樹は、それから50年も生きて、美味しい実を私たちに届けてくれました。

ただでさえ難しい巨峰作りを、自然農法で始めた吉池さん。軌道に乗るには時間がかかったといいます。まず自然農法は「土づくり」が第一です。

「当時は堆肥にする草を千曲川の堤防で刈り取り、リアカーでせっせと運んで、畑に15cmくらいの厚さに敷き詰めるのを繰り返し、それを5年、6年と続けました。10年目くらいでやっと出来るようになったかな、と見通しがついたところで、親父が56歳で亡くなりました。私はまだ20代でした。」と吉池さん。

それから、ご両親の自然農法を受け継ぎ、太陽食品とも出逢い、毎年、毎年、手探りで工夫を重ねながら「お客様に安心でおいしいぶどうを」との一心で続けてこられました。

一面に広がるぶどう畑の棚は低く、腰を曲げてかがまないと歩けないほど!ぶどうの実の重さで低く垂れさがっているのです。

ナイアガラぶどうは袋がけをしておらず、病気にも負けずに無事に美味しく熟すのを待っているところです。

木酢液を利用して害虫対策をしたり、鳥がぶどうを食べに来るのを防ぐために、ネットを張り巡らせたり、天敵の鳴き声を流したり、発砲音で威嚇したりと、あらゆる対策をしていました。

千曲川沿いの長芋畑、ごぼう畑にて。

太陽食品の鶴田代表と。

ご両親の代から自然農法の畑を何十年もの間、守り続けてきた吉池さんの精神には感動するばかりでした。

吉池さんのぶどうは8月下旬から始まります!

長芋やごぼうは11月頃よりお届けできる予定です。

お楽しみに!

吉池さんの自然農法「本物ぶどう」はご注文受付中です!

丹精込めて育てられた旬の味覚を、今年もご賞味下さい。

私たちの食卓に無くては ならない「伝統の味」を

守り続けるお二人! 蔵元ツアーレポート

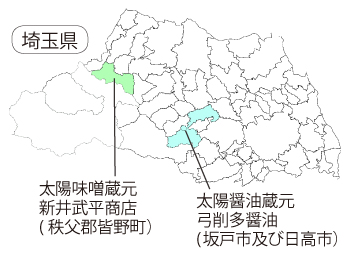

2018年6月3日(日)、伝統的な天然醸造を熱意と創意工夫で守り続けて下さっている太陽醤油の蔵元「弓削多醤油」さんと、太陽味噌の蔵元「新井武平商店」さんを訪ねて、埼玉県へ蔵元ツアーに行ってきました。

「おいしい」「安全」だけではなく、食卓に届くまでの背景を知ることで、伝統の味を守り続けるために消費者の私たちのどんな行動が必要なのか?を考えるきっかけともなりました。

参加者の声

■作る側と消費する側、「良いものを、永遠に。」という思いは同じでも、それを実現するためには、消費者の側から変えていくことも必要なのだと思いました。

■生産者の方々の情熱、熱い思い。そしてまた、厳しい現状の中でも創意工夫をして作っているという事が分かりました。

■普段、お店で商品を選ぶときには、値段が安い、という視点で選びがちでした。でも今回のツアーでは、色々な人の努力や工夫、人とのつながりがあって、製品が出来ているのだと知り、心から有難いと思いました。

■お醤油(もろみ)が発酵するときの「音」を聞けたのが、なんだかとても愛おしくなりました。

■木桶をつくる職人さんや、その木桶を作るための道具を作る本物の鍛冶屋さんが少なくなっているなど、醤油味噌だけでなく、色々な人の手が関わっていることを初めて知りました。

■初めて、作っているところに伺ってみて、お二人とも試行錯誤をしながらも熱意と自信とプライドをもっておられ良い意味でこの方々の作るものは安心だなと感じることができました。

■日頃、とくに感謝もせずに、醤油や味噌を当たり前のように食べていましたが、これからは、伝統の技だけでなく心も込められていることを感じながらいただきます。

■生産者と消費者のキャッチボールがうまくいくこと。需要と供給のバランスも大切。これからも作り続けてもらうためには、自分には何ができるのかな?と。それを自分で考えて、実行していければと思いました。

■毎日食べる調味料を安全なものを。と選んできました。作っている方々の思いも込めて、今まで以上に心を込めて家族にお料理を作っていきたいと思いました。

■味噌蔵で、これから出来る予定の仕込んだ味噌に向い「おいしくなーれ!」とみんなで叫びました。この味噌が出来上がるのは秋頃だそうなので、楽しみに待っています!

生産者の増田さんご家族

4月22日(日)、有機栽培茶でお馴染み、静岡県の善光園さんへ、総勢40名で新茶摘みツアーへ行って参りました。小学生以下のお子様も多く、賑やかで楽しい一日のバスツアーとなりました。

お茶畑へ到着すると、生産者の増田さんご家族が出迎えてくれ、さっそく新芽の摘み方を聞いて、実際に摘んでみました。お昼は茶畑でお弁当を食べ、増田さんが用意して下さったお茶の葉の天ぷらなどをいただきながら、青空の下で癒しのひとときを過ごしました。

●今年の新茶も生育は順調

天候にかかわらず、生育は順調とのこと。さっそく、ツアーの翌日から、新茶の収穫が始まりました。5月8日から皆様に新茶をお届けできるよう、製造行程に入っています。

ツアーに参加したお子さんから、増田さんは朝何時から仕事をするのですか?と素朴な質問がありました。朝は5時には畑にあいさつに来るそうです。朝早くから夜遅くまで、みんなのために、大変なお茶作りを頑張っていて大変ですね、との声に、増田さんは、「好きでやっていることだから。お茶の木をわが子の可愛さと同じように感じてます。大変だとは思いませんよ。」と頼もしい言葉。

無農薬のお茶作りという道を、人生をかけてやりきってきた増田さん。そんなお父さんの背中を見てきた高校生の次男の増田圭亮さんが、後を継ぐことに決めたそうです。これからもますます応援をよろしくお願いいたします!!

お待たせいたしました!

今年の摘みたて新茶をお届けします。

増田さんの有機 深蒸し茶

農薬・化学肥料を使わず、土・水・太陽の自然の恵みで育った、生命力あふれるお茶の味わいをお愉しみ下さい。

かつて卵は大変貴重品でした。滋養をつける為、病人やお年寄りに優先的に食べさせたり、家族で卵かけご飯を食べる時は、大きな器に何個かの卵を割り順番に少しずつかけて食べたものでした。

しかし今では安い食材の代名詞。工業的な飼育方法により大量生産が可能となったため、「生きもの」扱いされない鶏たちはまるで産卵マシンのようです。一方で、太陽食品の有精卵はきちんとした環境と飼料を用意して、生命を尊重する生産者のもとで幸せに暮らしている鶏たちの卵。卵にこめられた「命」を大切にいただきましょう。

幸せたまごでふわふわオムレツ! 材料を混ぜ合わせる際に、マヨネーズをほんの少しいれるだけで、マヨネーズに含まれている乳化された植物油と酢が卵に含まれるタンパク質の凝固をゆるやかにし、卵がすぐに熱で固ま ることがなく、ふわふわに焼き上がります。

トロ~リ半熟!ゆでたまごをつくろう!

①大きめの鍋にお湯を沸かし、沸騰したら卵を入れます。

②茹で時間は、冷えた卵で6 分間、常温の卵なら5 分半。

(卵は常温に戻して茹でた方が殻が割れにくくなります)時々箸でかき混ぜると、黄身を中心に持ってこられます。

③茹で上がったらザルに引き上げ、氷水に3 分つけます。

④茹でたまごの底にヒビを入れ、やさしく殻をむきます。

幸せたまごで春のフルーツのせプリン

<材料>幸せたまご2 個、牛乳250ml、砂糖大さじ3

①ボウルに卵と砂糖、牛乳を加えてよく混ぜ、ザルなどでこしてから耐熱容器に注ぎます。

②鍋に①の耐熱容器を並べたら、容器の1/2 が浸かる程度の水をはって火をつけ、沸騰させてから火を弱めます。2~3分弱火で温めたら、火を止めます。

③火からおろして、鍋ごとバスタオルや新聞紙などで包み、約20 分間「保温」します。(入れ物により前後しますので調節してください)。

④竹串を刺してみて、液体が染み出てこなければ火が通っていますので、あら熱をとり冷蔵庫で冷やします。お好みでカラメルや季節のフルーツをのせていただきます。

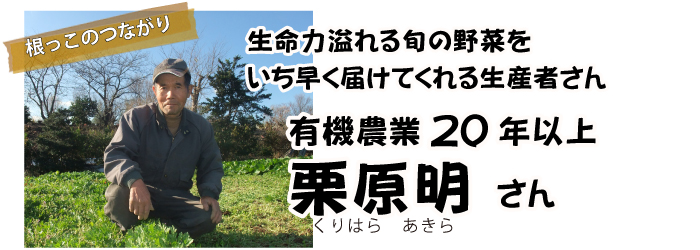

太陽食品の本社から徒歩10分、栗原さんの畑は、いつ訪れても色々な野菜や生き物がいる賑やかな畑!季節ごとに、作物の成長ぶりを見るのがとても楽しみで、時々社員が訪れてはお話を聞かせていただいています。

1月から2月にかけては、小松菜、春菊、ネギ、白菜、ほうれん草、キャベツ、ブロッコリー、大根、かぶ、里芋など、色々な野菜が育っています。作物により、収穫量が少ないものもありますが、安定的に出荷していただける「小松菜」や「ほうれん草」は、栗原さんの看板商品となっています。

また、県外から届く予定の野菜が、天候不順や交通事情などにより手に入らないときには、いつも栗原さんが頼り!畑にあれば収穫してすぐに届けてくれるので、無くてはならない、太陽野菜の救世主です。

太陽食品鶴田代表との出会いから有機栽培を初めて20余年。コツコツと土づくりに工夫を重ねて、「栗原さんの小松菜」はすっかり太陽お馴染みの顔になりました。

平成29年に開催した「第37回 生産者と消費者の集い」のしおりの表紙を飾った写真は、栗原さんの畑で撮影させて頂きました。

今年の里芋は大豊作!!横浜の栗原さんをはじめ、鹿児島の寺原さん、久木留さんなどから里芋がぞくぞくと届いています。化学農薬も化学肥料も一切使わずに育てられた、自然の栄養と旨みがたっぷりのおいしい里芋です。みそ田楽、きぬかつぎ、煮転がし、コロッケ、けんちん汁など、調理も多彩ですので、ぜひ、毎日のお料理にたっぷりとお使い下さい。煮物や汁物、きぬかつぎにすると、溶け出した、栄養豊富なぬめり成分ごと食べられるのでおすすめです。

平成30年、あけましておめでとうございます。

明治から数えて150年、終戦から73年という今年を迎える。今までの社会制度や価値観が音を立てて崩れていくと感じる。人・物・金が国という垣根を超え、自由に行き来するグローバルな世界観を更に続行させようとする勢力と、行き過ぎを見直そうとする勢力の葛藤。この事はアメリカの現在の社会情勢を見ると分かり易い。昨年の大統領選挙で多国籍企業や一部の大富裕層、又ウォール街の金融界そして大手メディアに推されたクリントン派と、米国民の中間層をまとめたトランプ派の非難の応酬は、内戦さながらだった。その波紋は世界中で見られ、欧州では難民問題やテロの続発、アラブ諸国では内戦や過激派の暗躍、アジアでは中国膨張路線の

台頭、北朝鮮のミサイル問題、原爆実験等、世界情勢は混沌としている。

多くの情報が飛び交う中、更に分かり難くしているのは、大手メディアによる真偽の定かでないフェイクニュースにある。日本のメディアも只それを受け売りするだけで、曲解されている中身迄は報道しないので、正しく理解するのは容易ではない。本来大衆の為に正しい報道をする筈のメディアが実はそうでなく、捏造したり調整して報道しているとすれば厄介な時代である。過去のメディアの扇動によって大衆を戦争へ向かわせた歴史の事例を思い起こさせる。この様な大きな変動期には、報道を鵜呑みにするのでなく、そのニュースによって誰が喜び、誰が損するのかを鑑みる必要があるのではなかろうか。

近頃、規制緩和とか構造改革という目新しい言葉が頻りに聞かれる。緩和・改革と言えば何か良い方向へ進むような響があるが、うっかりはしておれない。我が国は古来から洪水・地震・火山の噴火・津波等々、災害大国である。突然の天候不順や不慮の事態に備えて「種子」は各都道府県の管理の中で生産されている。即ち国民の財産として、種子法という法律に守られ、国の制度の中で守られて来た。適地適作に、例えばお米の場合、コシヒカリやササニシキ等、各地の銘柄で農家が作付生産される仕組みになっている。

この分野へ入り込もうとする勢力があった。世界の遺伝子組み換え種子の9割以上のシェアを持つ巨大多国籍企業、モンサント社はじめ、アグリバイオ企業である。振り返ってみると、昨年の4月5月の国会は、森友学園、加計学園問題で紛糾し、新聞やテレビのニュース等はこの事で持切りであった。このどさくさに紛れてか、多くの法案が通過し、その中の一つに規制改革推進会議のメンバーの提案で、突然、種子法の廃止が決まった。そして農業競争支援法が成立した。この内容を要約すると「これ迄都道府県が蓄積して来た種子や苗の知見を民間業者に渡す事」となっている。民間業者といえば、モンサント社をはじめとするアグリバイオ企業である。これから将来にかけて民間の種子にじわじわと移行せざるを得なくなり20年、30年後になると遺伝子組み換え種子の蔓延を止められなくなるのは明白な事実である。日本の農業基盤を揺るがしかねない事態に進んでいると思えるのである。この事は、食の安全・安心を求める消費者にも大きな影響が及ぶことは必定である。

生命の安全確保の時代到来。大手メディアの報道の裏に何が隠れているのかを良く見極める必要がある時代である。

自然農法三十年以上

太陽と自然農法の土が育てたおいしいポンカンです。

愛媛県明浜町(現在・西予市)。海岸沿いの急峻な崖に宇都宮さんの畑はあります。巨大なクモの巣が張り、カマキリがうろうろする野性的な畑は、長年にわたる自然農法のたまものです。

「ここは自然満載なんです。キジもおるし、イノシシも来る。害虫も発生するけん、慣行栽培の人が『ここへ来ると薬剤散布の適期を見分けられる』なんて言います」と苦笑いの宇都宮さん。

三十年位前、知り合いの農家から「面白いからやってみんか」と無農薬での栽培を勧められ、「冒険心」から一部の畑で実験的に始めました。「最初、ただ草を入れるだけでやってみたら、木は赤くなって弱るし、肥が切れて酸っぱくなる。菜種カスや宇和海で獲れる魚のあらで作った魚粉を入れたりするうちに、木もやっと元気を回復してきた」と昌光さん。

栽培の見通しがたった20年ほど前、130アールの畑を全て無農薬に切り替えました。

1、2月の枝の剪定作業に始まり、春には鍬を打って草の根を除き、土を撹拌して微生物の繁殖を促す。防風林の剪定、ほどよい実づきをうながすための摘果など、まさに手塩にかけて木を育てます。

「自然農法を続ける理由?やっぱり健康食という思いがあるし、味のいいのができるからね。」

「だけど、苦労は絶えないです。台風で木が根こそぎ吹っ飛ぶこともあれば、ようやく実が大きくなって、半分お金に見えてきた頃に、カメムシが発生したりすることも。カメムシに実を刺されると、刺された部分の成長が止まってしまう」といいます。

それでも今年は毎年影響ある台風の害も無く、今までで一番良い状態で育っています。

『適度な雨で玉なりも良く、美味しく育っています。自然農法33年になりますが、皆さんの笑顔を思い浮かべて、健康を願い、頑張っています!』

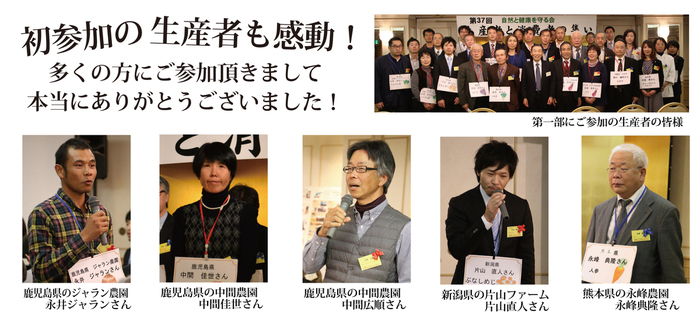

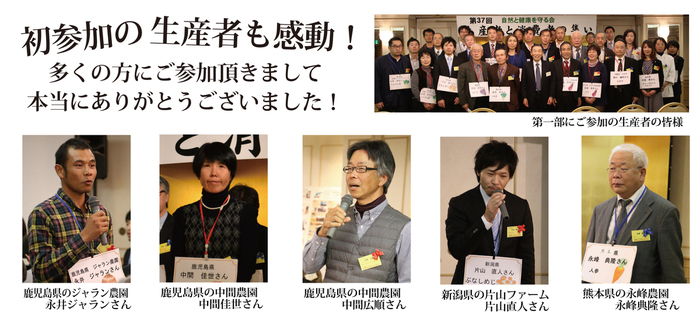

平成29 年11 月19 日( 日)、横浜ホテルキャメロットジャパンにて、自然と健康を守る会が主催する「生産者と消費者の集い」が盛大に行われました。参加者総勢315 名。生産者と消費者、立場は違えども、同じ時代を生きて未来を創造する仲間として、情報や問題を共有し合える貴重な時間となりました。

~代表挨拶~

「本来農業とは国民の食糧を確保するものであるのに日本の自給率は30% に過ぎない」と現状を述べ、先進国のなかでも日本ほど農業を保護していない国はない、と鶴田代表。また「種子法廃止」により遺伝子組み換え作物の蔓延や、日本の農業への影響など、食の安心安全を求める消費者の側にも大きな影響がることへの懸念や、「生命安全確保の時代」が到来していると述べました。

~基調講演~

医学博士の田中佳先生による基調講演は「健康の原点は食と腸にあり・後悔しない病院との付き合い方」と題し、病気をテーマにしながらも明るく楽しく分かりやすい内容で参加者も面白可笑しく聞き入っていました。医師と患者では「治る」のとらえ方が違うことや、そもそも病気とは何なのか?症状は何のためにあるのか?現代医療はどんなもので、どこまで信じられるのか?自然治癒力をどう上げていくのか?などをわかりやすく教えて頂きました。

~活動報告・座談会~

代表者による活動報告、生産者と消費者の座談会は大いに盛り上がり充実した時間となりました。

座談会後の班別発表より(長野県の八幡農園さん)「わたしは、『消費者の方も生産者』であると考えています。今日の集いで一番嬉しかったのは、現場を知って頂けたこと。現場を知ると、心で「おいしい」と感じられます。安心安全という言葉ではなくて、心で感じると食卓が楽しくなるはずです。」

(大分県のさとう有機農園さん)「消費者あっての生産者です。食べてくれる人がいるから私たちもやれている。有機農業はすごく未来があると思うので、若い世代にどんどん伝えたい。消費者の皆様と力を合わせてやっていきたいです。」

第二部の 懇親会では、

生産者からご提供頂いた食材を使い、料理長が腕を振るったおいしいお料理を囲みながら笑顔がたくさん溢れた温かな時間となりました。

今年も行ってまいりました! 青森県ときわ村&竹嶋農園。太陽食品、秋の恒例のイベントです。毎年いろいろな方が参加してくださいますが、今年も3歳の園児さんからベテラン会員さんまで、皆で一緒に和気あいあい、温かいおもてなしを受けた2日間のツアーの様子をご紹介します。